银发烛照边疆,杏坛续植新根 ——记北京工商大学王真教授边疆教育情

他是教育火种的传递者。半世深耕杏坛,从京城校园到西部戈壁,把学识酿成育人的蜜。

他是边疆学子的引路人。花甲之年奔赴远方,用银发点亮课堂,让知识在戈壁扎根生长。

他是银龄担当的践行者。响应“银龄行动”召唤,以岁月沉淀为墨,书写西部教育新篇。

他,就是王真教授,一位两鬓微霜却目光如炬的教育逐光者。他怀着半生沉淀的教育智慧,毅然挥别繁华都市的喧嚣,以银发为烛,以岁月为墨,把余热献给边疆教育的“胡杨”守护者,用行动诠释了“情怀永驻,教育无疆”。

银发千里赴西域,丹心一片育新苗

“王老师!我们还担心您不再来了!”当又一个新学期走进克拉玛依中国石油大学,各民族学生急匆匆迎上来,带着激动的呼唤,混着戈壁的风,直直撞进王教授耳里。这句跨越3100公里的期盼,早已在王教授心底回响了无数次。从北京工商大学的三尺讲台到克拉玛依校区的求知课堂,这场迁徙不是单向的奔赴,而是教育者与土地的双向选择——就像戈壁的胡杨懂得沙砾的渴望,他用四十年教龄读懂了“被需要”三个字里,藏着一个民族的未来之光。

四十年前的北京工商大学校园里,王真作为一名学生,师长们的言传身教如同春雨润物,在他心中播下了教育的种子。退休之后,秉持着“到祖国最需要的地方去”的崇高信念,王真教授响应“银龄行动”的号召,毅然踏上西行的列车。当双脚第一次踏上克拉玛依的土地,干燥的戈壁风里,他听见了西部对知识的热切呼唤,也找到了自己继续发光发热的方向。

挫折何惧做云梯,初心如磬砥砺行

投身教育,王真教授将育人使命融入骨血。起初,他带着丰富履历——第一批硕士、美国访问学者、十年企业创办经验,毅然报名“高校银龄教师支援西部计划”。初到新疆,时差、气候、饮食等诸多方面都在考验着他,由于当地昼夜温差大,还有漫天黄沙,在白天口干舌燥,夜晚喉咙干痒,夜深人静的时候,失眠更是常态。但王真教授克服了种种不适,并爱上这个地方,热忱分毫未减,保持支教初心。

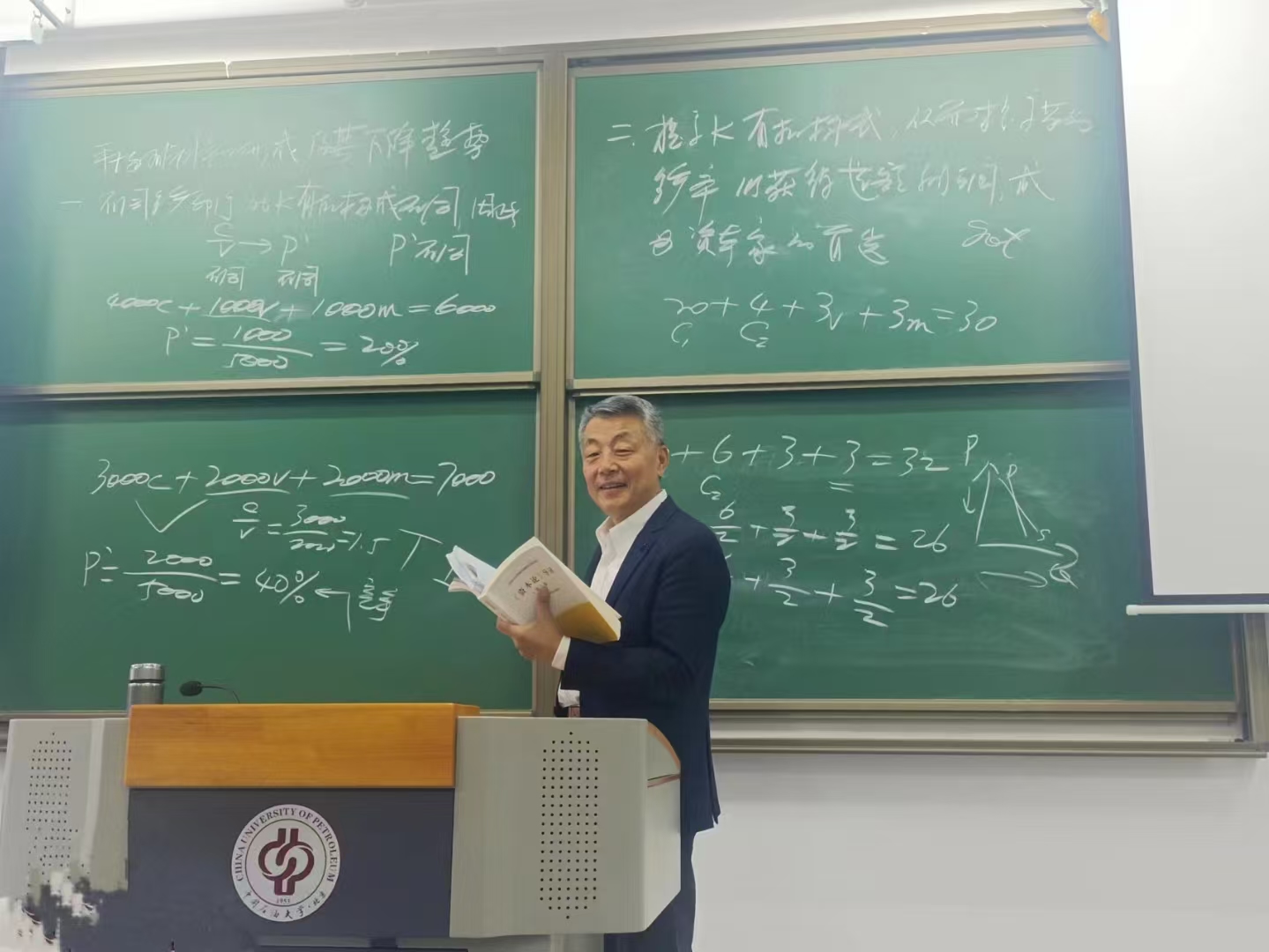

2018年,王真教授踏上中国石油大学克拉玛依校区的讲台,主讲企业管理,他敏锐察觉到部分同学因地域差异等原因对案例缺乏代入感,课堂互动未达预期。这让他陷入沉思,课后主动与每位同学谈心谈话,倾听他们对教学的反馈:同学们希望案例能更贴近边疆发展实际。这些真实反馈,被他记录在泛黄的备课本上,字里行间凝结着教育者对“教学相长”的深度叩问。此后,课堂上出现了别样的风景:王教授创新地采用“双维案例教学法”,一方面提炼管理学核心理论,凝练成可视化思维导图;另一方面结合克拉玛依实际情况,同步展示边疆企业的实践场景,在创新教学中碰撞出智慧火花。那些曾让学生感到抽象的管理理论,此刻化作兼具学术高度与地域温度的知识图谱,在戈壁课堂上扎根。这种教学方式实施以来,学生的课堂参与度显著提升,更带动其他青年教师借鉴创新,如春风化雨般滋养着全校教学改革的土壤。维吾尔族学生安凯尔受采访时说:“我非常荣幸成为王老师的学生,王老师身上总是有一股教学的热情,指引我们学习的方向。我深深地被他感染,觉得自己也要努力学习,才不辜负王老师对我们的期待。”

在克拉玛依的岁月里,王真教授以“乐教爱生”的初心回应着“西部振兴,教育先行”的国家召唤。那些前行路上的挫折,如今正化作边疆教育的云梯,让“人才扎根,发展永续”的愿景在知识传递中渐渐明晰。

银龄烛照山河秀,杏坛再谱新章华

从29岁教育工作起步,到32岁摘得国家科技部科技进步三等奖,再到跨越山海奔赴新疆支教,王真教授在教育与学术之路上已耕耘数十载。他先后出版12部学术专著,发表30余篇论文,主持多项重大课题,足迹从国内校园延伸至海外学术阵地,他始终以教育为锚点,在教学、研究与人才培育的海洋里破浪前行。

重返北京工商大学,王真教授与MBA教育中心的学员们开展了一场交流座谈会。他深情讲述着边疆支教的难忘经历,鼓励学员们将所学融入实践,服务社会。此外,王真教授还常深入青年教师的课堂,以专业视角悉心指导,用智慧之光照亮青年教师的成长之路,共绘教育新画卷。

克拉玛依的风掠过校园,直到今天,王真教授坚毅的背影仍在每一个深夜的台灯下坚守,是跨越三千里的知识长河,如春雨润物般滋养着西部的嫩芽。而在这条奔涌的河流中,无数银龄身影并肩而行,这便是中国教育的温度,是读懂中国的一扇窗——在祖国需要的角落,总有人将个人微光汇入时代炬火,让知识的光芒照亮山河,让育人的初心孕育未来。

“青春如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最宝贵之时期也。”王真教授用银发丈量的教育路,等待青年学子用脚步延伸;银龄教师“捧着一颗心来”的热忱,更该成为青年“不带半根草去”的担当。让广大青年学子以这些银发燃灯者为榜样,把知识的光洒向更辽阔的土地,让育人的初心,在新时代春风里,长成支撑国家未来的参天树木,用青春续写“教育强国”的崭新篇章!

作者:陶子墨

孙荣翌

兰佳颖

编辑:张益宁

审核:刘长泉

审定:樊江涛